東方書道院の歩み

「東方の成立」松井如流

戦前に於て、泰東、東方の二大書道展があり、外に大日本・三楽・興亜等という会があって、大へん賑かであったことは、皆様御承知の通りであります。泰東展はあの尨大な量を誇りつつ明清風を意欲的に展開させ、大日本展は革新的な野心的な作品にみちておりました。

また、三楽展は庶民的な匂いを持ち、興亜展はやゝ整理しきれぬ雑多なものでありました。そうした中にあって、東方展は泰東展につづいて歴史も古く、どこまでも質実に、書道の正統を守りつつ清新な風を打ち立てたのであります。そんな風でありましたが各書道展は、それぞれに特色を持っていたということは、いま思ってみても、大へんこころよいものがあったのであります。

いまさら申上げるまでもなく、戦争によって、これらの会はみな解体の余儀なくなり、戦後に於ては、一応、日本書道美術院の創立となって、大同団結となったのでありますが、間もなく分解作用が起り、今日ではいろいろの書道会が組織されておりますことは、申上げるまでもありません。

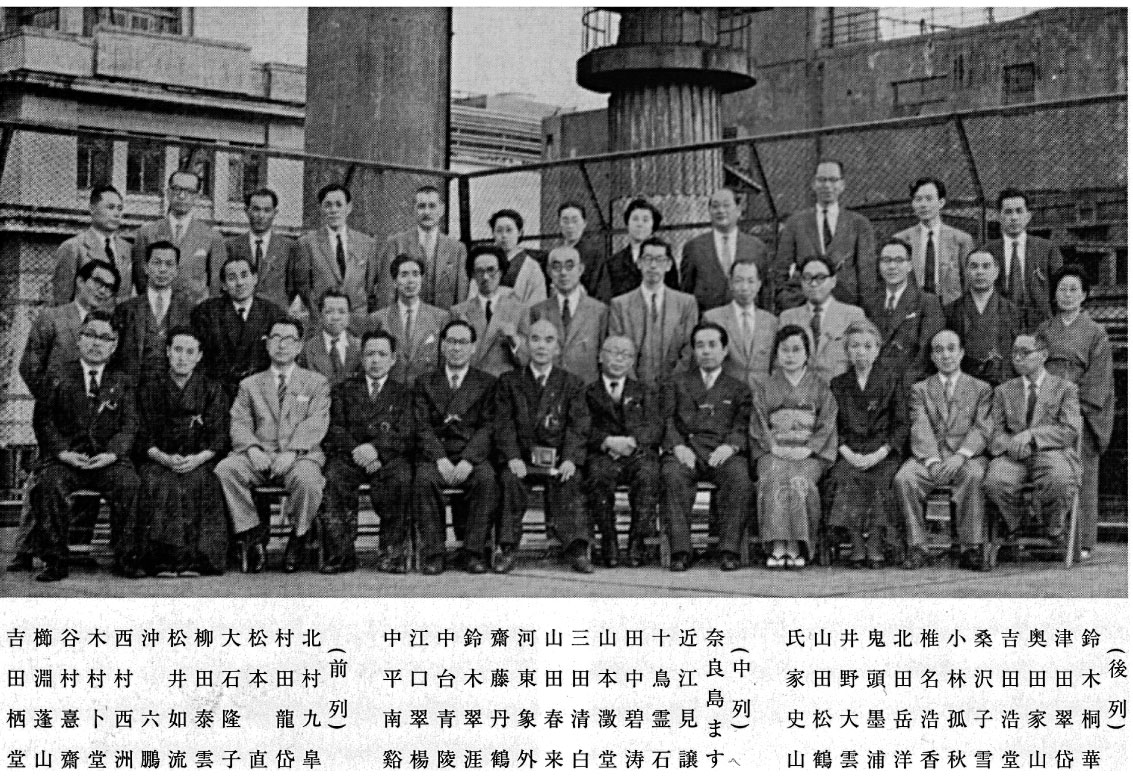

さて、昨年の夏ごろでありますが、戦前東方に属していた人、東方で育った人達を中心とする会を持ちたいという話が持ちあがりました。現在、書道界はなんとなく安定を見ているのであり、いまさら東方でもあるまいという声も決して少くないのであり、しかも、もとの東方の人達も多く各会にそれぞれ所属しているのであって、これは容易なことではないと考えられたのであります。しかも、私などは、書道界を再編成しなければならぬ秋ではないかと思っていた際とて、東方の再建―再建という言葉は妥当ではありませんが、もとの東方に属していた人を中軸とし、新たな同志の人達を結合して一つの会を持つことは、この際、決して無意義ではなかろうかと存じまして、新しい会の運動に乗り出したのであります。今日までいろいろ迂余曲折をへておりますが、書海社の方々、柳田氏の一党、村田、津田両氏の高風会の人達や、長谷川耕南、木村ト堂、中台青陵の諸氏に、私の率いている朝聞書会の者、以上はもとの東方系の人達であります。それに阿部翠竹、十鳥霊石氏等の新たな参加を得て、去る一月十日、結成式を挙行致しました。

さて、その後に至って、先般惜しくも道山に帰された尾上柴舟先生の一門の方々が、あげて東方に参加して下さいましたし、また、静岡県に於ける長老の沖六鵬氏とその一門の方々も参加と決定されました。現在同人四十七名となっておる次第でございます。なお、顧問に豊道春海先生、土屋竹雨先生のお二人にお願いしてあり、客員としては、松本芳翠先生を始め十数名の方々を御迎えすることとなっております。

新たに結成した今回の東方は、勿論戦前の東方のそれではありません。また同志としても、もとの東方の全部であるとは申しません。しかしわれわれは、嘗って東方が持っていた堅実な精神、あくまでも公正妥当な道、また清新溌溂な風を、現代に生かしつつ、時代に即応する新風を樹立しようと思うのであります。そしてより大きく広くこれを実践しようという意気に燃えております。かくすることは、今は亡き河井荃廬先生、仁賀保香城先生、吉田苞竹先生、黒木拝石先生、服部畊石先生等の霊にこたゆるゆえんだと思うのであります。

(昭和三十二年四月二十一日東方書道院創立披露会に於ける挨拶の一節)

役員一覧

最高顧問 |

|

|---|---|

顧問 |

|

理事長 |

|

副理事長 |

|

理事 |

|

監事 |

|

評議員 |

|

参事 |

|

功労者 |

|

事務局 |

|